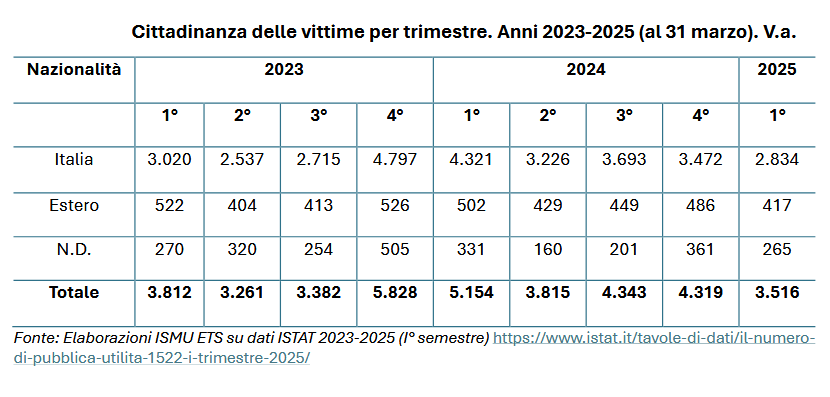

La violenza di genere nel nostro Paese continua a essere una grave emergenza sociale e ha un impatto ancora più marcato sulle donne con cittadinanza non italiana. Dall’analisi dei dati Istat relativi al numero antiviolenza e stalking 1522 emerge che, tra il 2023 e il primo semestre del 2025, hanno contattato il servizio 30.615 donne italiane e 4.148 donne con cittadinanza non italiana. In rapporto alla popolazione residente, si rileva un’incidenza dello 0,10 per cento per le italiane e dello 0,16 per cento per le donne con cittadinanza non italiana, con una probabilità superiore del 60 per cento per queste ultime di rivolgersi al servizio, senza considerare tutte coloro che non vi accedono per ragioni diverse-, a conferma di una maggiore vulnerabilità legata a condizioni di precarietà sociale, economica e giuridica. Lo evidenzia la Fondazione Ismu in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Rischi maggiori per le donne con cittadinanza non italiana

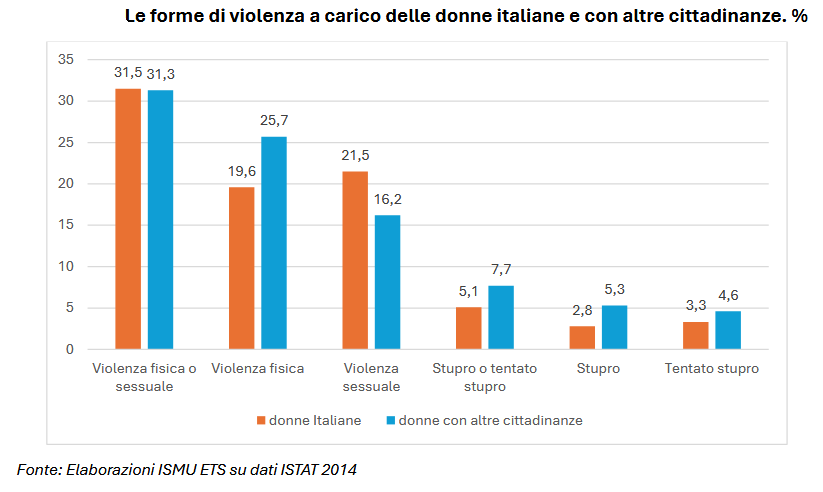

I dati Istat più recenti (2025) indicano che il 31,9 per cento delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale, una percentuale sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. Le rilevazioni disaggregate per cittadinanza rivelano però che, pur essendo simile la percentuale complessiva tra donne italiane e donne con cittadinanza non italiana, la violenza fisica risulta più frequente tra le seconde (19,6 per cento contro 25,7), così come le forme più gravi: stupri e tentati stupri riguardano il 7,7 per cento delle donne con cittadinanza non italiana, rispetto al 5,1 delle italiane. Le donne provenienti da Moldavia, Romania e Ucraina risultano tra i gruppi più esposti.

Femminicidi

Fondazione Ismu evidenzia che, dai dati dell’Osservatorio nazionale di Non Una di Meno, emerge come dal 2020 a oggi il 23 per cento delle 691 donne uccise aveva cittadinanza non italiana. In entrambi i gruppi, oltre il 60 per cento dei femminicidi è commesso dal partner o dall’ex partner (nel 62 per cento dei casi per le italiane e nel 69 per cento per le donne con cittadinanza non italiana), mentre sono una percentuale molto bassa i casi in cui il femminicida è il padre o un familiare, in modo equivalente per le donne italiane e con altra cittadinanza.

Quanto, invece, alla cittadinanza degli autori dei femminicidi, l’87 per cento di chi ha ucciso una donna italiana era anch’esso italiano, mentre per le donne con altre cittadinanze il 57 per cento non era italiano (tra questi, il 42 per cento aveva la stessa cittadinanza della vittima) e il 32 per cento era italiano.

Percorsi migratori e rischio di violenza

Le donne migranti e rifugiate sono esposte a violenze, sfruttamento e abusi lungo tutto il percorso migratorio dai Paesi di origine ai centri di accoglienza europei, dove spesso non ricevono adeguata protezione. Anche una volta arrivate in Europa, inclusa l’Italia, il rischio di subire violenze rimane elevato. Questa vulnerabilità è aggravata dall’intreccio tra discriminazioni di genere e status migratorio, che favorisce l’isolamento e difficoltà di accesso ai servizi.

Secondo la Fondazione Ismu, per affrontare il fenomeno è indispensabile adottare una prospettiva intersezionale, che consideri come le discriminazioni non agiscano in modo isolato, ma si intreccino generando forme di oppressione multiple. Analizzare le interazioni tra genere, etnia, classe e status giuridico è fondamentale per cogliere la complessità delle disuguaglianze e per evitare l’uso strumentale della violenza di genere, che talvolta viene impiegato per giustificare politiche migratorie restrittive. Solo così si possono contrastare narrazioni semplificate che alimentano stereotipi e ostacolano soluzioni efficaci.